자료=AXINOVA 연구개발원(2025. 5. 27. 작성)

|

AI와 자동화의 급격한 발전, 그리고 저출산·초고령화의 이중 압박 속에서 대한민국의 노동시장과 임금구조는 중대한 전환점에 서 있다. 최저임금제도와 사회복지체계는 이러한 위기를 넘어설 ‘최후의 사회적 안전망’으로 다시 주목받고 있다.

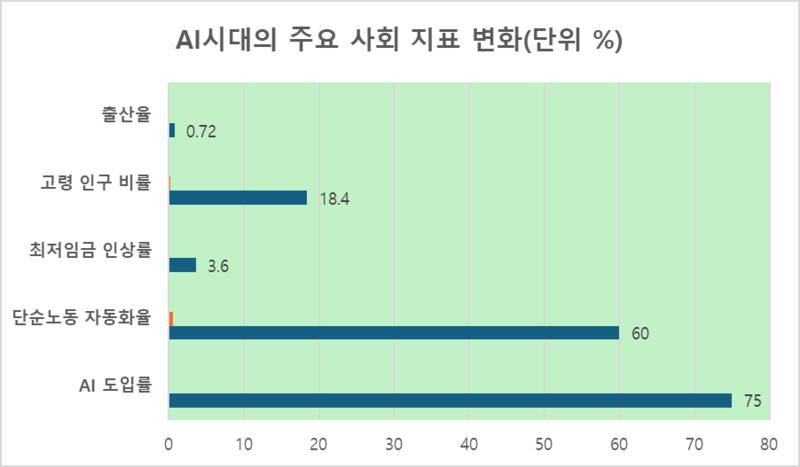

AI와 자동화 기술은 이미 대다수 산업 현장에 깊숙이 침투하고 있다. 반복적인 생산직부터 고객 응대, 데이터 분석 등 고도화된 업무에 이르기까지 인간 노동은 빠르게 기계로 대체되고 있다. 이와 동시에 대한민국은 세계 최저 출산율과 가장 빠른 고령화 속도를 기록하며 인구 구조의 근본적인 변화에 직면하고 있다. 이 두 흐름은 노동력의 양적·질적 축소와 함께, 고용의 불안정성 심화를 야기하고 있다.

이 같은 흐름 속에서 최저임금제도는 단순한 임금 보호 장치를 넘어, 인간의 최소한의 삶을 보장하는 헌법적 안전장치로 기능한다. 특히 AI가 저임금 단순노동을 대체하면서 인간이 수행하는 일의 가치는 점차 ‘의미’와 ‘사회적 필요’ 중심으로 이동하고 있다. 그러나 역설적이게도 이러한 전환은 저숙련 노동자의 일자리 감소와 소득 불평등 심화라는 사회문제를 낳고 있다.

저출산과 초고령사회는 복지비용의 기하급수적 증가를 유발하며, 세입 기반이 줄어드는 국가 재정에는 이중 부담을 안긴다. 사회보험과 공공복지의 지속 가능성은 갈수록 불투명해진다. 이 상황에서 정부는 ‘성장’만을 지향하는 노동정책이나 ‘축소지향’적 복지개편이 아닌, 보다 근본적인 해법을 모색해야 한다.

그 해법은 ‘기본 소득에 가까운 보편적 복지’와 ‘기술 기반의 새로운 직무창출’, 그리고 ‘평생 교육 시스템의 강화’에서 찾을 수 있다. 예컨대, 디지털 전환 속에서 소외되는 중장년층과 저소득층을 위한 맞춤형 직업훈련과 재교육, AI 및 플랫폼 기반 노동 보호법 제정이 병행되어야 한다. 또한 AI가 생산성을 높인 만큼, 그 이익 일부를 ‘사회 배당’ 형태로 전환하는 사회적 합의가 절실하다.

AI와 자동화는 피할 수 없는 미래다. 그러나 그 미래가 ‘소수의 번영과 다수의 배제’로 귀결되어선 안 된다. 노동은 인간의 존엄을 지키는 마지막 기둥이며, 임금은 그 존엄의 대가이다. 이제 사회는 기술이 아닌 인간 중심의 가치를 기준으로 노동과 복지를 다시 설계해야 한다. 최저임금제도와 보편적 복지의 강화는 단지 경제정책이 아니라, 이 시대의 도덕적 선언이어야 한다.